当組合職員の健康経営 |

当組合職員の健康経営

※健康経営はNPO法人健康経営研究会の登録商標

健康宣言

心身の健康は「良い仕事をするための原動力」であり、「職員一人ひとりの幸せ」にとって、

また家族にとっても大変重要です。在職中に元気でやりがいを持って働いていただき、定年後も

豊かな人生を送っていただくことを願っています。

当組合は、「応援します。健康いきいき組合員」の基本理念に基づき組合員の皆さまの「健康増進・疾病予防活動」を支援するために、まずは全職員一人ひとりが率先垂範して自身の健康づくりに取り組み、いきいきと働くこと、またそのような職場づくりに努めることをここに宣言いたします。

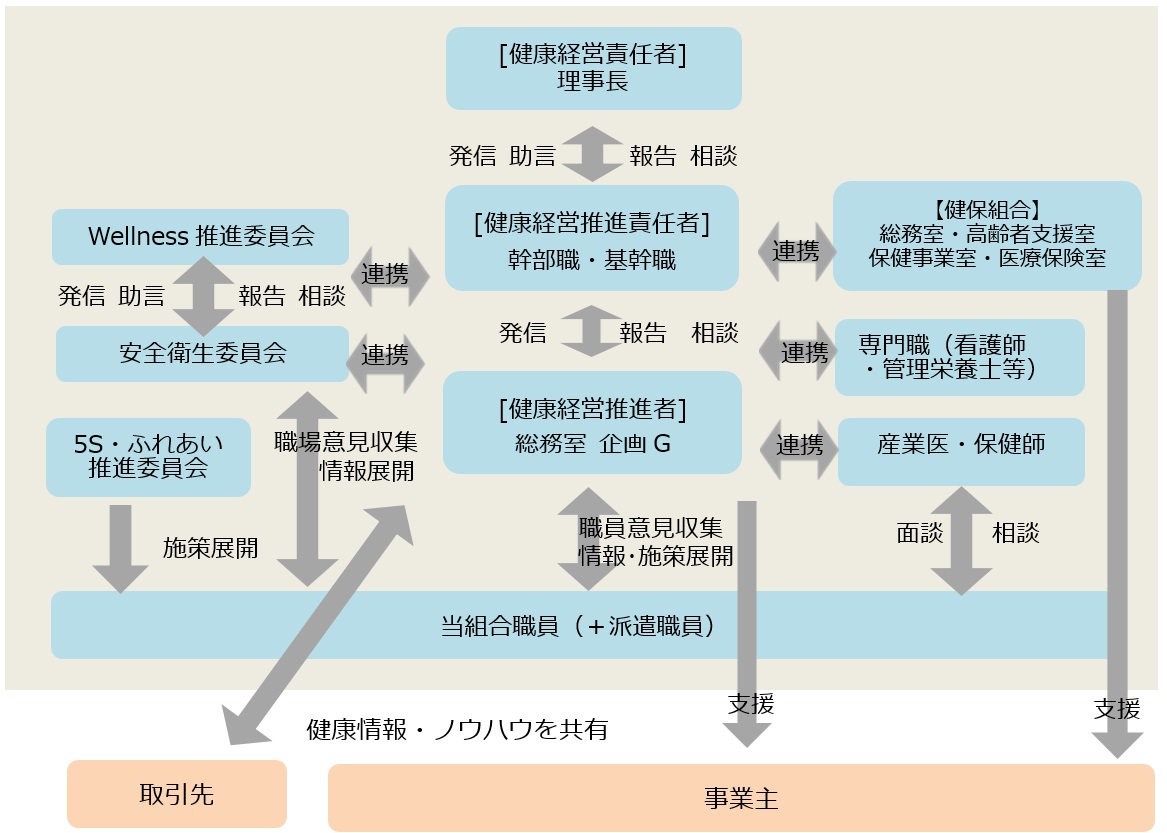

健康経営の体制

健康経営優良法人2025(ホワイト500)の認定

健康経営優良法人認定制度は、職場の健康課題に即した取組みや日本健康会議※1が進める健康増進の取組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。

当組合は経済産業省及び日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」(通称ホワイト500)の認定を受けました。

※1 国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体

外部からの評価・認証

SDGs

SDGsへの取組み

当組合では、組合員の皆さまへさまざまな健康づくり事業を行っています。

詳しくはこちら

事業主へ向けて健康情報の提供や健康づくりのための助成金制度など、健康経営のサポートを行っています。

詳しくはこちら

健康経営の戦略 ~働きやすく・働きがいのある職場を目指して~

(1)職員とともに進める働きやすい環境づくり

当組合では、毎年「職場づくりアンケート」を実施し、組織一丸となり働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。2016年度に厚生労働省において「働き方改革実現会議」が開催され、当組合でも2016度年より「働き方改革」に着手。2017年度より「健康経営」にも取り組み、職員のニーズに寄り添った健康施策を多角的に実施しています。

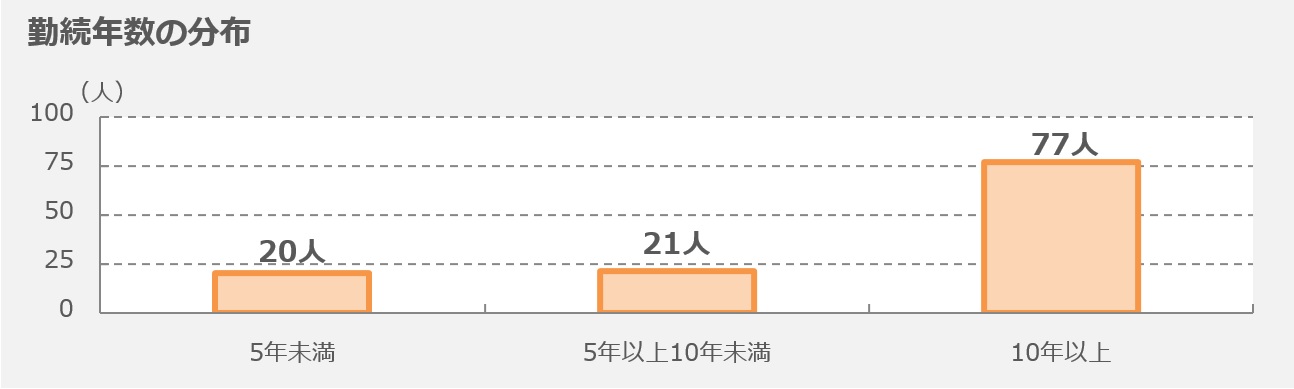

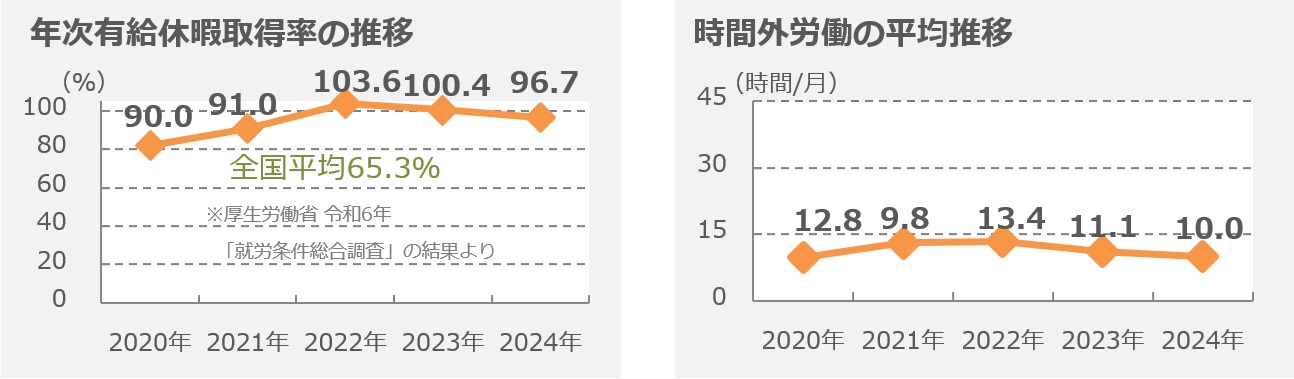

当組合正職員の平均勤続年数は16.4年。職員の73.7%が女性と、女性が多く活躍している職場です。育児・介護休業からの復職率は約90%(直近5年間)。年次有給休暇の取得率は96.7%。時間外労働の平均は約10時間/月です。今後も、職員にとって働きやすい職場となるよう職員の意見を聞きながら日々改善を図っています。

(2)生産性に関する指標(プレゼンティーイズム)の活用

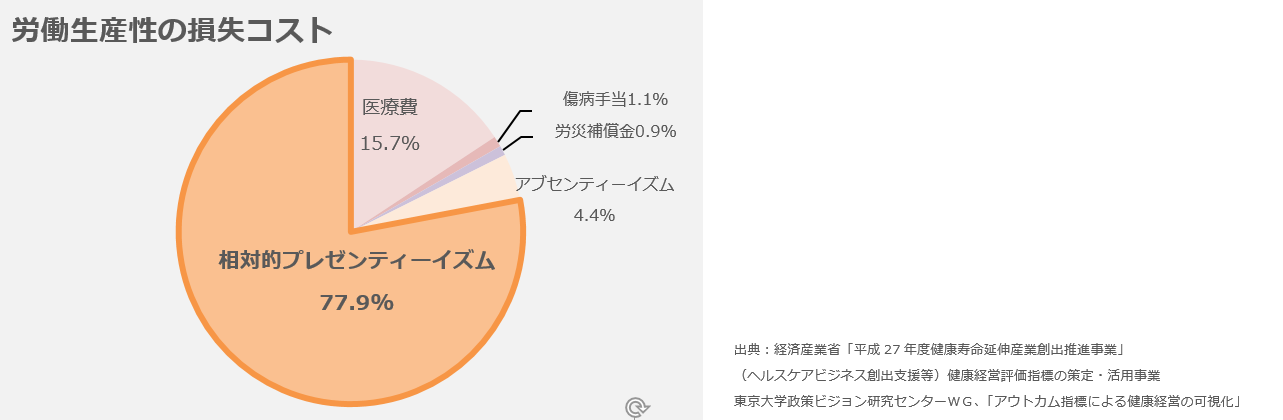

WHOが定義した「WHO-HPQ」を活用し、2021年度より職員の生産性を数値として測定しています。「プレゼンティーイズム」とは出勤はしているものの体調がすぐれず、生産性が低下している状態を示し、体調がすぐれない原因として、肩こり、腰痛、頭痛、花粉症などのアレルギー症状、生活習慣病、慢性疲労症候群、うつ病等が挙げられます。欧米を中心とした数多くの研究によれば、プレゼンティーイズムによって企業には見えない労働損失(労働生産性の低下による経済損失)が発生しており、その額は医療費や病気休業にかかる費用よりも大きいとされています。

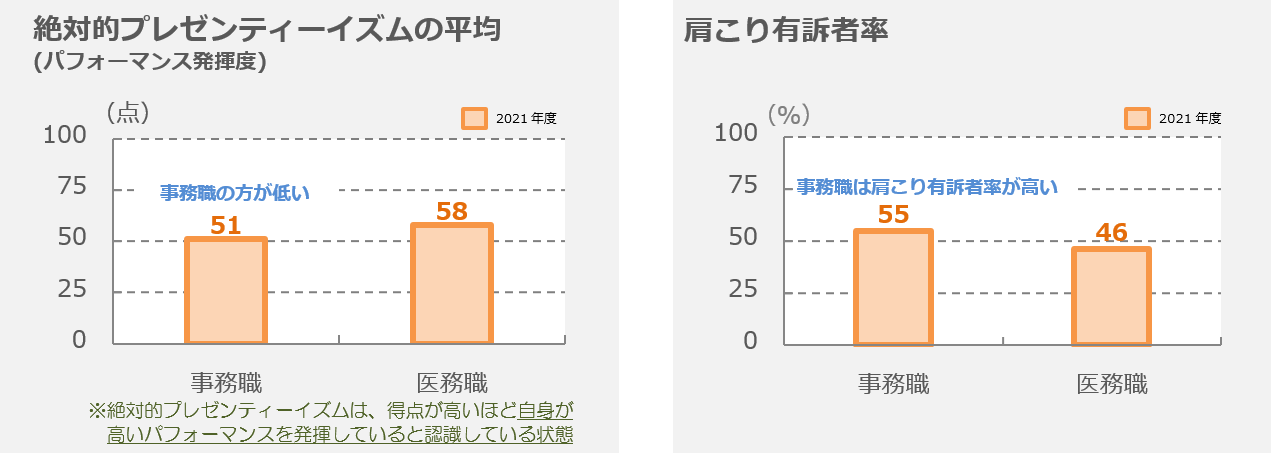

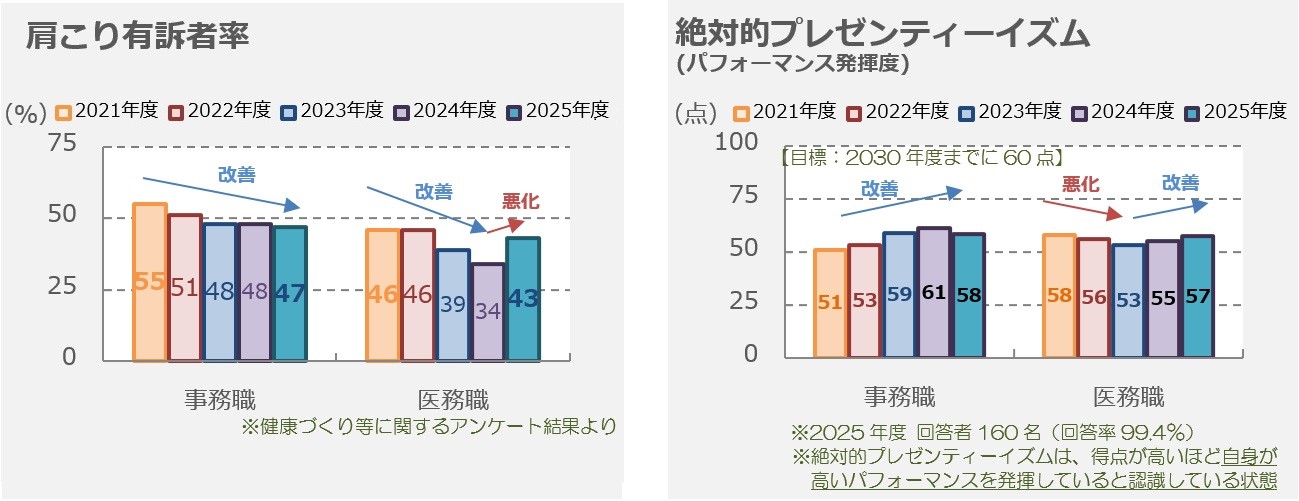

当組合では職員の平均年齢が上昇しており、加齢に伴う健康課題は増えています(体重増加・筋力低下・女性特有の健康課題等)。健康課題の増加に伴い「絶対的プレゼンティーイズム」が低下する要因が増える中でも、職員が高いパフォーマンスを発揮することが、事業活動を推進する上で大きな課題であると考え、2021年度より絶対的プレゼンティーイズム(パフォーマンス発揮度)を測定。事務職と医務職で比較したところ、事務職の絶対的プレゼンティーイズムが低い結果となりました。事務職はPCに向かいデスクワークを行っている時間が長いため絶対的プレゼンティーイズムが低いのではないかと仮説を立て、肩こり症状に着目。事務職と医務職の肩こり有訴者率を比較したところ、事務職の肩こり有訴者率が高く、肩こり有訴者ほど絶対的プレゼンティーイズムが低いという相関性が確認できました。

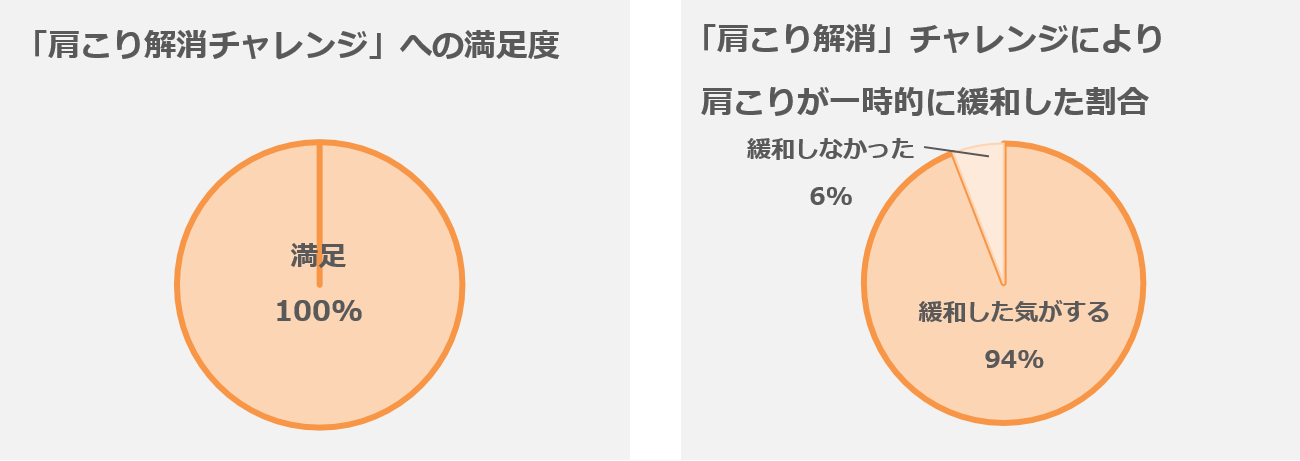

職員の絶対的プレゼンティーイズムが改善することを期待し、2021年度より健康アプリを使用した「肩こり解消チャレンジ」を実施。昼休憩や自宅の隙間時間を活用してレッスンを受講するように促しています。2025年2月は、2025年度は事務職の肩こり有訴者率は2021年度と比較し8pt改善・絶対的プレゼンティーイズムも7点改善。

▼職員の満足度と効果▼

▼職員の満足度と効果▼

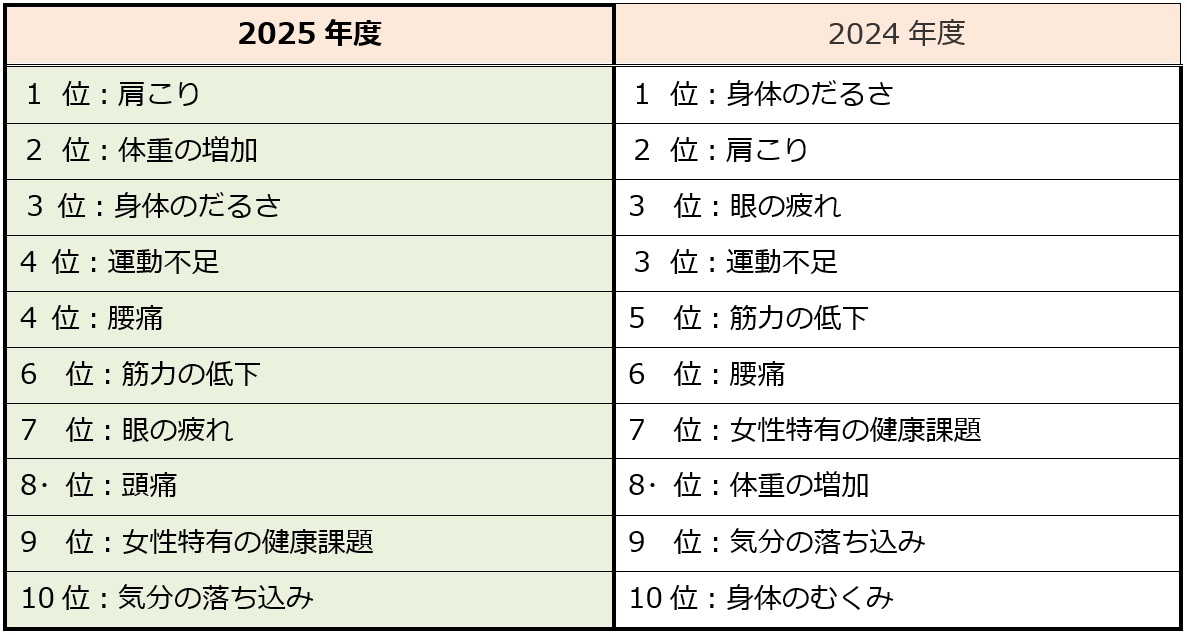

医務職は、2023年度までは肩こり有訴者率は改善しているものの、コロナ禍(新型コロナの流行予防対応等)による心理的負担の影響が大きく、絶対的プレゼンティーイズムの改善がみられなかったが、2024年度は肩こり有訴者率・絶対的プレゼンティーイズム共に改善。2025年度は、2024年度と比較し肩こり有訴者率は9ポイント増加したにも関わらず、絶対的プレゼンティーイズムは2点改善。医務職については、肩こりとプレゼンティーイズムの相関関係があまり見られず、他の要因が大きく影響する可能性が高いと思われます。医務職の中でもデスクワークのない職場では、運動不足・筋力低下を感じている職員は少ないが、「体重の増加」が健康課題と回答する者が最も多く、約二人に一人が回答しています。また、45歳以上の女性が約6割を占めることもあり、更年期における体重の増加が考えられます。他の女性特有の健康課題と併せ、ホルモンバランスを考慮した総合的なケアをサポートする施策が必要と考えております。

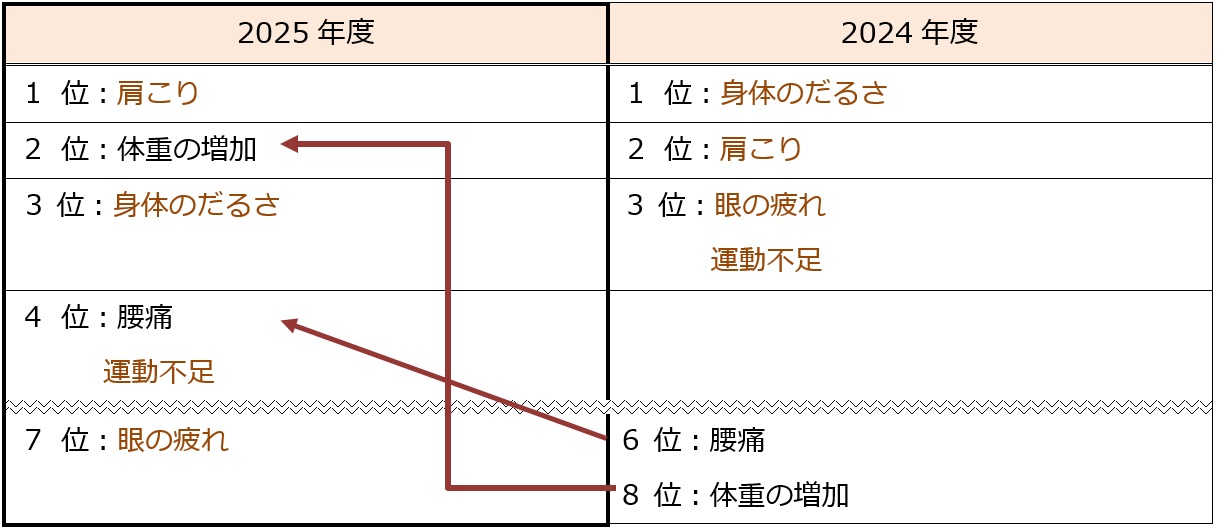

腰痛の有訴者数は2025年度に4位に浮上しました。医務職・事務職どちらの職種においても多い状況です。腰痛対策についても、ストレッチポールの貸出しなどの施策を検討しています。

▼職員が認識している健康課題 アンケート結果

▼2024年度 ▼2024年度

ストレスチェック結果 健康づくり等に関するアンケート結果

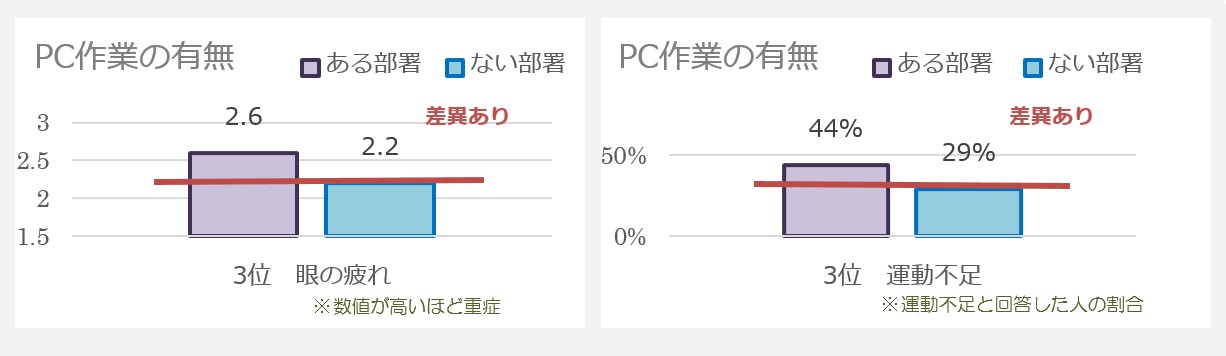

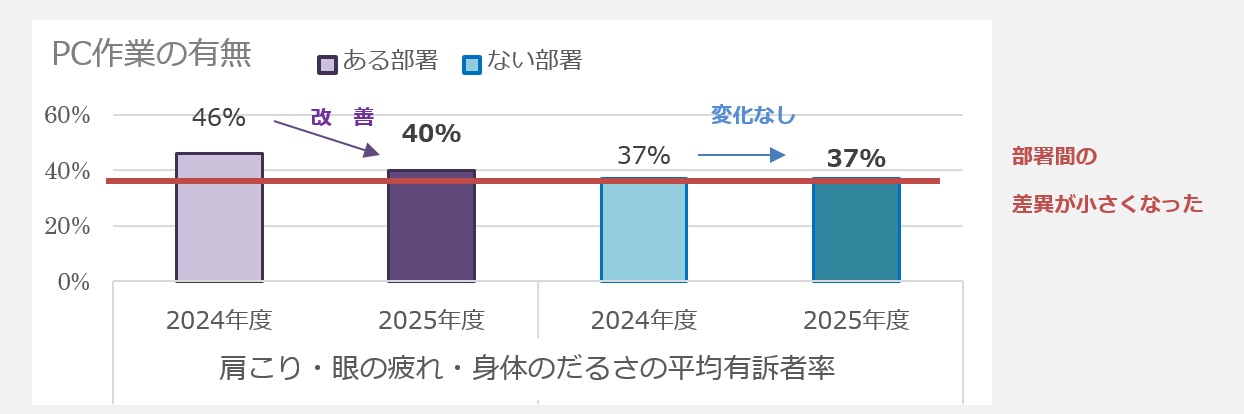

2024年度の肩こり有訴者率は、改善傾向にあるものの未だ職員が認識している健康課題2位であったため、引き続き対策を行っています。また、「眼の疲れ」が8位から3位、となり、PC作業の影響によるものではないかという仮説を立て、PC作業のある部署とない部署に分けて確認を行ったところ、PC作業のある部署の方が0.4ポイントも高い数値となりました。よって、PC作業のある部署を中心に眼精疲労対策を強化しました。講師を招き、肩こり・眼精疲労解消セミナーを実施しました。

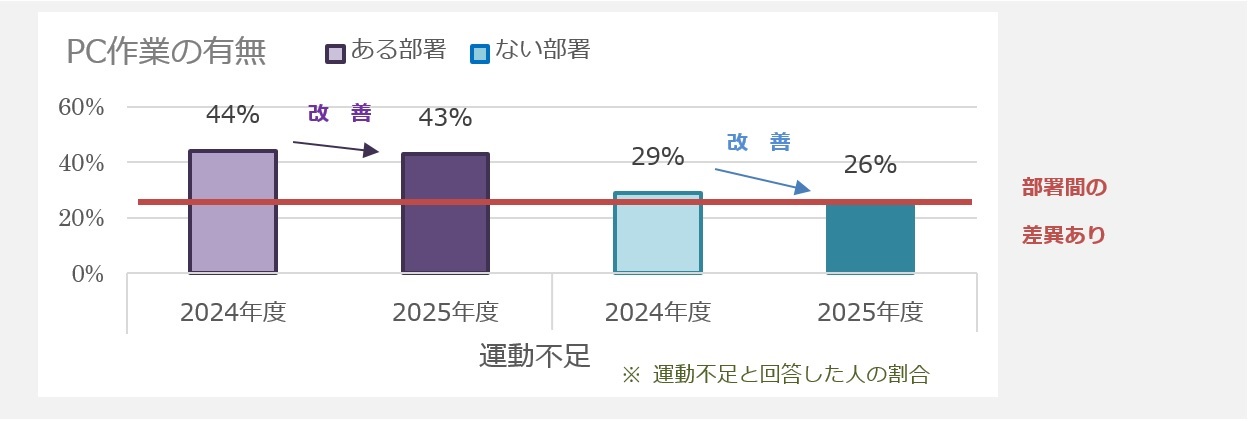

また、同時期に実施したウォーキング大会の参加賞として、ホットアイマスクを配布しました。さらに、事務所の緑視率を上げるため、観葉植物の配置とグリーンのカーペットの敷布も行いました。同3位の「運動不足」についても同様の部署別の確認を行い、PC作業部署において運動不足を感じている人の割合が44%と高い結果でした。PC作業といったデスクワークでの運動不足解消を含めた運動習慣定着対策を検討しました。

2025年4月に座り過ぎ防止対策としてサービスが開始された飲料自販機に連動の健康増進アプリの新機能(自販機で3時間に1回出来る「すごろく」※事務所の1階上に設置の自販機まで歩く)の利用推奨を行いました。また、ウォーキング大会の開催回数を増やしています。(2024年度:2回/年→2025年度:3回/年(予定)。なお、1位の「身体のだるさ」についても、同様の部署別の確認を行ったところ部署の差異はありませんでした。「身体のだるさ」については、生活習慣・精神的なストレス・ホルモンの乱れなど様々な原因によって引き起こされるもののため、多角的な対策を講じることで改善を図っています。高たんぱく食摂取の必要性や質の良い睡眠と6時間以上の睡眠時間の確保など、生活習慣に関する情報の提供や心の不調対策として厚労省のポータルサイト「こころの耳」のeラーニングを実施するなど様々な施策を実施しています。

▼2024年度1~3位の健康課題(※身体)の改善状況

▼2024年度3位の健康課題(※生活習慣)の改善状況

以上の通り、アンケート結果に基づき施策を実施しておりますが、健康スコアリングレポートの

健康状況も確認しております。2024年度版においては、業態平均と比較し、全て良好でしたが、

所属保険者の全事業所平均との比較では、「血圧」のみ平均を下回りました。そのため、適塩

メニューを提供する食堂イベントを行い、同時に当組合のホームページに掲載している「高血圧」ページの内容をポップ掲示、メール展開するなどリテラシー向上施策を展開しました。

2023年度よりWHOが定義した「WHO-HPQ」を活用したアブセンティーイズムを計測し、事務職は過去4週間で0.5日(昨年度0.2日)・医務職は0.5日(昨年度0.1日)という結果でした。(2025年度 回答者160名(回答率99.4%))

アブセンティーイズムとは、健康問題(心身の不調)による欠勤(病欠)を意味しています。感染症(コロナ・インフル等)の諸症状も含めた数値となるため、感染症の流行状況も踏まえ、今後も経年での数値の変化に注視しながら職員が心身共に健康で働き続けられるよう多角的に健康施策を継続していきます。

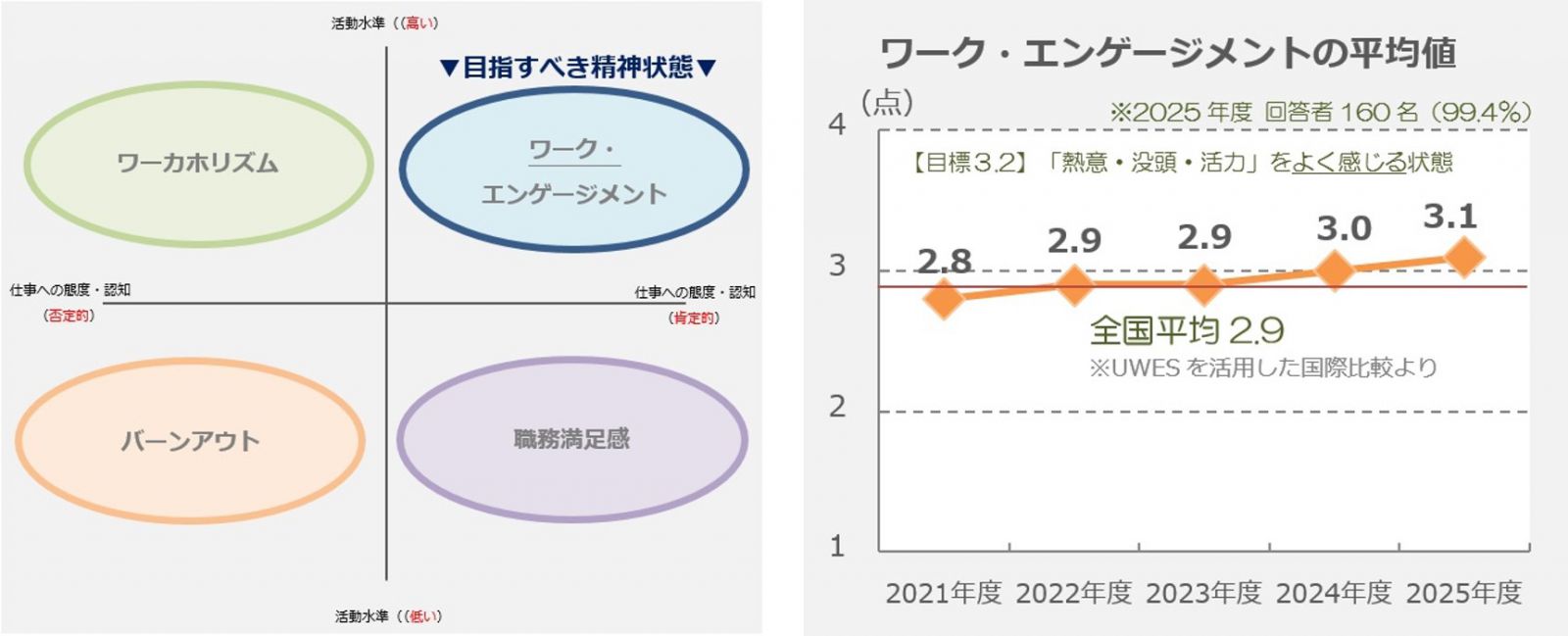

(3)活力に関する指標(ワーク・エンゲージメント)の活用

健康経営の更なるステップアップとして、働きがいのある職場を目指し、職員が「仕事に誇りややりがいを感じている(熱意)」「仕事に熱心に取り組んでいる(没頭)」「仕事から活力を得ていきいきとしている(活力)」3つがそろった精神状態(ワーク・エンゲージメントの状態)の職員が増えることを目指しています。

ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度を活用し、ワーク・エンゲージメントを測定したところ職員のワーク・エンゲージメントの平均値は2021年度と比較し0.3Pt改善しました。ワーク・エンゲージメントのさらなる向上を目指し、2026年度までに平均値3.2(「熱意・没頭・活力」をよく感じる状態)を目標とし、職場環境の改善を図ります。

職員が抱える健康課題

職員の健康状況や課題は、年齢や環境により年々変化します。当組合では、職員が認識している健康課題を把握し、戦略的に施策を行うため2021年度より全職員を対象に「健康に関するアンケート(健康課題の把握・プレゼンティーイズム・ワーク・エンゲージメント等)」を実施しています。(2025年度回答率99.4%)

▼職員が抱える健康上の課題▼

職員が抱える健康課題への施策

職員が抱えている健康課題に寄り添い、施策を実施しています。

|

職員が認識している 健康状態 |

具体的な取り組み |

年間 投資額 |

|---|---|---|

|

第4位:運動不足 <運動不足になっている背景> 仕事、家事、育児等で 忙しく運動をする時間が割けない ※職員アンケートより把握 |

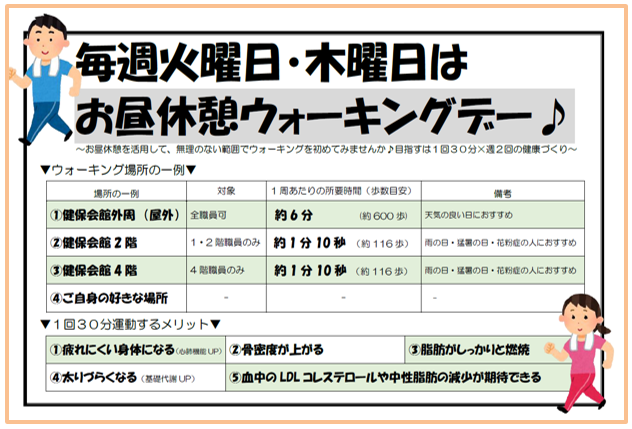

①職場にいる時間を活用した運動を推奨 ・週2日のお昼休憩時間をウォーキングデーとして設定 ・就業時間後のヘルスケアエリアの活用を推奨  |

0円 |

|

②「歩こうフェス」の開催 |

0円 | |

|

③活動量計の貸出 ・メーカーアプリとの連動が可能。 |

0円 | |

|

第1位:肩こり 第3位:身体のだるさ 第4位:腰痛 第6位:筋力の低下 第9位:女性特有の 健康課題 第7位:眼精疲労 第10位:気分の落ち込み 第11位:身体のむくみ |

④職場体操の実施 ・就業時間内に毎日午前と午後の2回、音声と音楽に合わせて実施。 |

0円 |

|

⑤自宅・職場の休憩時間でも「短時間の運動・肩こり解消・腰痛解消・マインドフルネス・女性の健康課題の改善が期待できるレッスン」がいつでも受講できる健康アプリを導入 ・自宅・職場の休憩時間でも「短時間の運動・肩こり解消・腰痛解消・マインドフルネス・女性の健康課題(むくみ・基礎代謝筋力低下・不眠等)の改善が期待できるレッスン」がいつでも受講できる健康アプリを導入 |

258千円 | |

|

⑥肩こり・眼精疲労解消セミナーの実施 ・就業時間内に講師を招き、座学とストレッチ・腹式呼吸などの実践を実施。 座り過ぎの危険性や体幹を鍛えることの重要性を学ぶ。就業中を含め、日常 生活で実践可能なストレッチ等を実施。  |

220千円 | |

|

第3位:身体のだるさ 第10位:気分の落ち込み |

⑦カジュアル形式の打ち合わせコーナー・給湯室新設 ・「気軽なコミュニケーション」を促進するための環境を整備。 ※立ち話ができるハイデスク、飲料・フード自販機・コーヒーメーカー等の設置 |

99千円 |

|

⑧睡眠に関する啓発ポスター掲示とリテラシー向上情報発信 ・厚労省スマートライフプロジェクト作成のポスターを掲示し、 「健康づくりのための睡眠ガイド2023」の内容や健康アプリの睡眠等の クラス紹介をメール展開  |

0円 | |

|

⑨職員ふれあいイベントの実施 ・2024年度は職員家族も参加のラテアート体験教室を実施 |

381千円 | |

|

⑩アロマオイル・観葉植物の配置 ・会議室、打ち合わせコーナーに設置  |

58千円 | |

| 第7位:眼精疲労 |

⑪目の疲れを軽減するエクササイズを定期的に案内 |

0円 |

|

⑫ホットアイマスクの配布 ・ウォーキング大会の参加賞として配布 |

10千円 | |

|

⑬緑色のカーペットの敷布(・上記⑩観葉植物の配置) ・緑視率を上げ、眼の疲れを軽減 |

未算出 | |

|

第3位:体重の増加 第6位:筋力の低下 |

⑭食堂のグリーンサラダを増量・価格改定 量:55g ⇒ 70g 価格:51円 ⇒ 55円 内容:キャベツ・レタス・きゅうり・人参 |

0円 |

|

⑮低カロリー高たんぱくメニューを企画し、食堂で提供 |

0円 | |

|

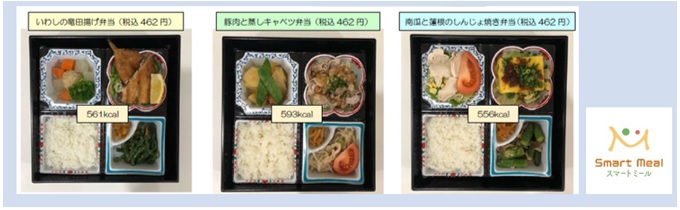

⑯スマートミール認証を受けたお弁当を食堂で提供 (厚労省「生活習慣予防その他健康増進を目的とし提供する食事」の目安に適合)  |

0円 | |

|

⑰体重体組成計の貸出 ・メーカーアプリとの連動が可能。  |

0円 | |

|

⑱健診2ヶ月前チャレンジ (メタボリックシンドロームの予防・改善) ・要改善者に健診前の2ヵ月間を目安に、体重2kg減を目指し生活習慣改善に 取り組んでもらう当組合のイベント(事業主としてコラボ参加)を実施 ◆健診2ヶ月前チャレンジ |

0円 | |

| 第14位:生活習慣病 |

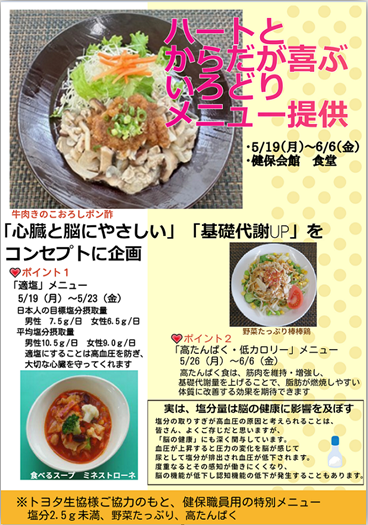

⑱適塩メニューを企画し、食堂で提供 ・当組合HPの「高血圧」ページをポップ掲示、メール展開などで紹介。 ◆「高血圧」(トヨタ健保HP)  |

0円 |

|

第9位:女性特有の 健康課題 |

⑲女性のがん検診の定期検診組込み等による受診サポート ・下記を対象に定期健診に組込み、自己負担なく就業時間内に受診可能。 ・乳がんの検診:36歳以上の偶数歳、子宮頸がん:20歳以上の偶数歳 (定期健診に組込みの無い年度は、当組合の被保険者向けレディース検診を紹介 併せて、当組合の受診応援キャンペーンをPR) |

400千円 |

健康経営の取組みの効果

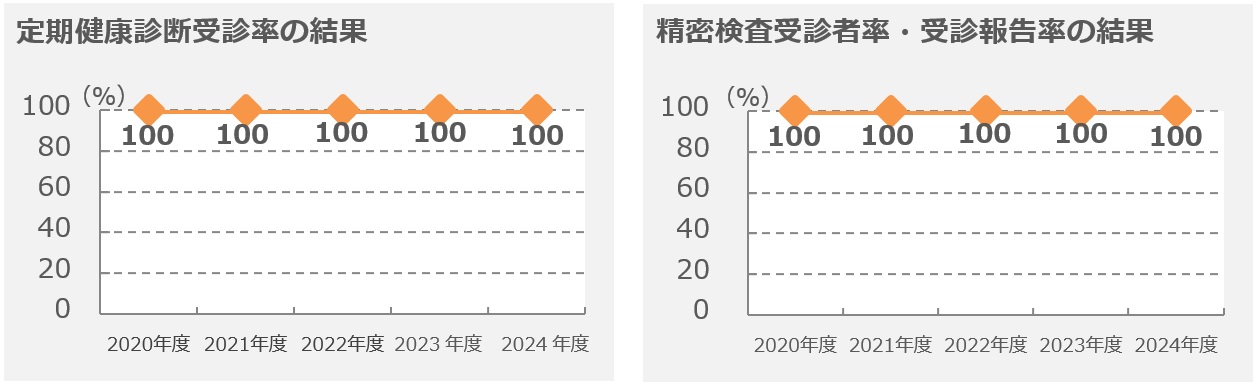

(1)定期健康診断

当組合の職員は、毎年定期健康診断受診率100%、事後措置実施率100%の目標も達成しています。医療に繋ぐべき職員に早期治療を促し、適切に医療に繋げることで職員の健康・職場の安全衛生管理の強化・医療費の適正化を図っています。

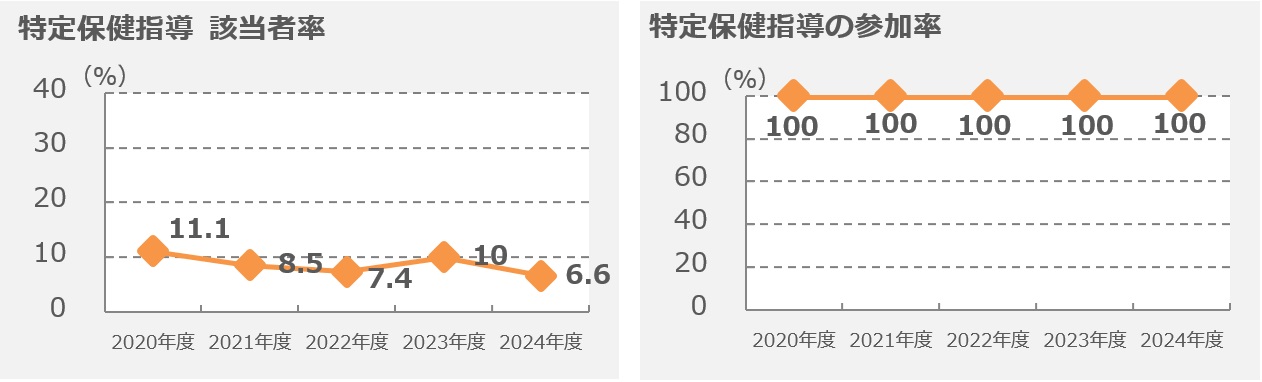

(2)特定保健指導

当組合では、特定保健指導の参加率100%を目標にし、職員の理解を得て高い参加率を維持しています。

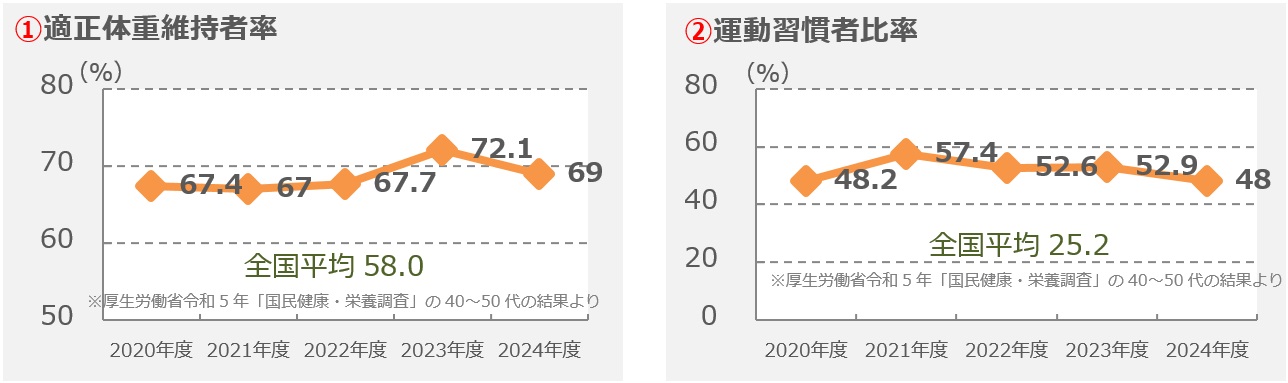

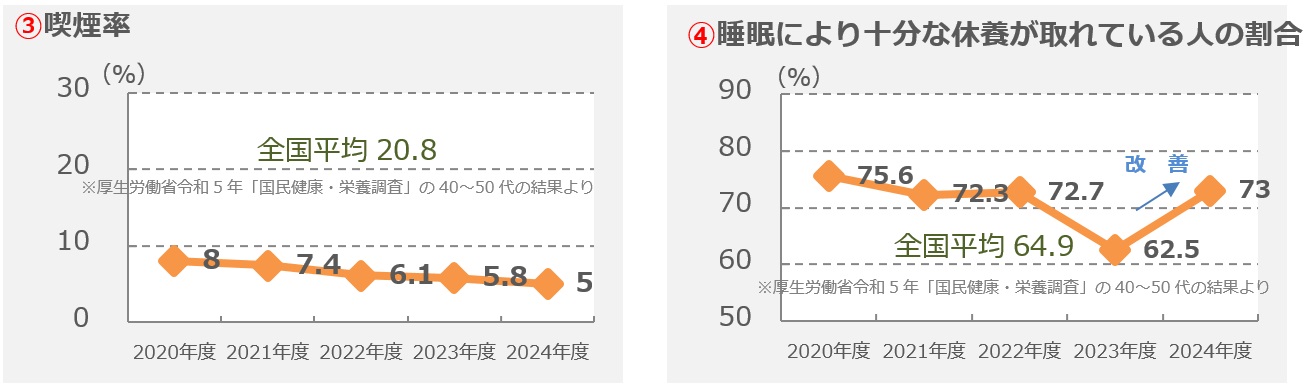

(3)定期健康診断の結果

当組合では、全国平均よりも良好な状態を維持することを目標とし、概ね達成しています。グラフ④の睡眠に関しては2023年度に全国平均を下回ったため、厚労省スマートライフプロジェクト作成の睡眠に関する啓発ポスターを掲示し、「健康づくりのための睡眠ガイド2023」の内容を職員へメール展開をしています。また、健康アプリの睡眠・マインドフルネスクラス(深呼吸・ストレッチ・リラックスを促す音楽等で心地よい入眠をサポート)や日中の活動量を増やすため、お勧めの運動クラスを紹介しています。2024年度の結果は、良好で全国平均を大幅に上回り、2022年度よりも良い結果となりました。

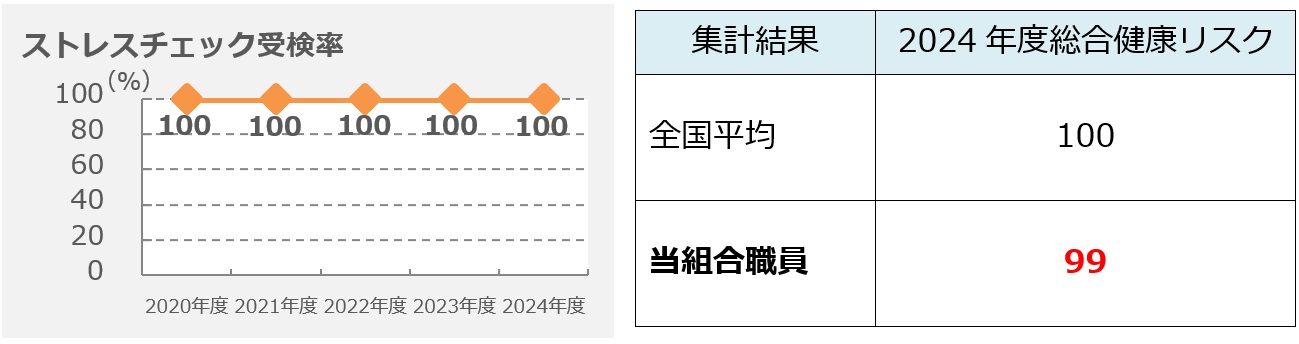

(4)ストレスチェックの実施と事後措置

2015年度より、労働安全衛生法の改定により義務化されたストレスチェックを毎年1回実施。ストレスチェックの目的を職員も理解し、毎年全職員が受検しています。高ストレスが認められた職員には医師との面談を推奨し、メンタルヘルス不調を未然に防止してます。その他の職員に対しても内部と外部の相談窓口を周知しメンタルヘルス対策を実施しています。実施結果は職場毎に集計し、安全衛生委員会にて協議をおこない、職場環境の改善を図っています。

(5)ヘルスリテラシー

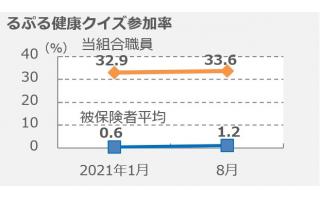

2021年1月よりヘルスリテラシーの向上を目的として、当組合の保健事業として「るぷる健康クイズ」を実施。機関紙「PoPo」と新着情報配信サービスによるクイズの案内に加え、毎月総務室から職員へメール配信をおこない「るぷる健康クイズ」の参加を呼びかけ、被保険者平均と比べ高い参加率を維持しています。定期健診時の行動変容ステージを確認する問診「運動や食生活等の改善をしみようと思いますか」の項目について、「取組み済み又は取組む意思がある」と回答した2024年度の率は、84%でした。

また、当組合では職員の73.7%が女性ということもあり、2022年度は管理職向けに「女性特有の健康課題」についての動画学習と確認テストを実施(男性管理職93.8%。女性管理職85.7%が参加)。2023年度は職員全体を対象に、2024年度は管理職・職員全体さらに女性職員を対象に動画学習を行い、リテラシー向上に努めています。(動画学習率:管理職対象95.0%、職員全体対象82.3%、女性職員対象58.6%)

(6)労働災害発生状況

2024年度に転倒による災害が3件発生したため、当組合のトヨタ健保会館とジョイステイ(老人保健施設)の両方の安全衛生委員会で、転倒対策に関する議事を3回に渡り取り上げ、職場内全体に対し注意喚起を行いました。

また、厚労省のスマートライフプロジェクト作成の骨粗しょう症予防動画を2024年度は管理職に、2025年度は女性職員にメール展開し、骨粗しょう症予防の重要性について学習しました。節目健診では、ロコモチェックや体力測定、女性を対象にした骨密度の計測を行っています。さらに、2024年度から希望者にビデオカメラを使用した歩行評価の実施を行うなど、現状を知り、生活習慣の見直しに繋がる体験型のカリキュラムを健診後の学習会に用意しています。

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 死亡・障害災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 休業災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2※3 |

| 不休災害 | 0 | 4※1 | 0 | 0 | 1※2 |

※1 指の負傷3件、転倒による骨折1件

※2 転倒による骨折2件

※3 転倒による腰痛・下肢の痺れ

- 問い合わせ先 総務室 企画グループ

-

■ 外線:0565-28-0165

■ 社内線:811-6-0562

■ お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)